aus der Reihe: Perlen der Berchinger Stadtgeschichte

© Dr. Werner Robl, Berching 2012

Update 2024:

- Brandkatastrophe in der Berchinger Vorstadt an 22./23. März 1504

- Die einstige Ikonostase an der Ölberg-Kapelle

|

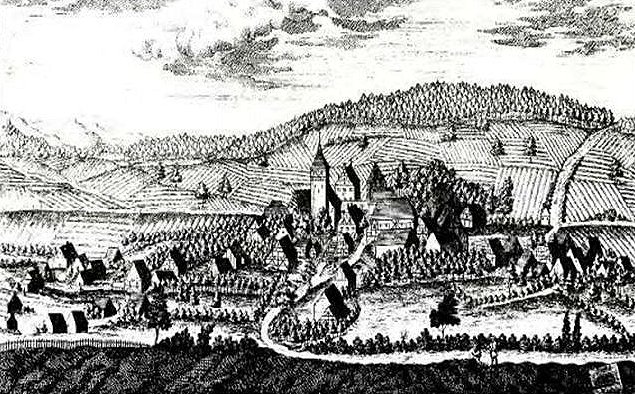

Die Kirche St. Lorenz in Berching blickt auf eine fast 1200-jährige Geschichte zurück.

Sie liegt im Mittelpunkt der Vorstadt an beherrschender Stelle und bestimmt deren architektonisches Bild. Der mächtige Chorturm, Blickfang der Hauptstraße, öffnet sich im Obergeschoss in drei Klangarkaden und schließt oben mit einem 4-seitigen, abgeschnittenen Spitzhelm, auf dem eine Galerie mit achtseitiger Laterne ruht. Das Langhaus ist bis auf die Anbauten an der Nordwand weitgehend schmucklos, die Rundbogenfenster wurden in der Barockzeit vergrößert.

Diese Kirche ist ein schönes Beispiel für einen kleinstädtischen Sakralbau in der westlichen Oberpfalz; sie ist wegen ihrer vielfach gegliederten Entstehungsgeschichte besonders geeignet, alle Bau-Epochen von der Präromanik bis zur Moderne exemplarisch darzustellen.

Obendrein birgt die Kirche ein Geheimnis, das sich dem flüchtigen Betrachter entzieht!

Die karolingische Kirche

Der Prototyp dieser Kirche besteht in einer karolingischen Hofkapelle, die bereits im Jahr 883 n. Chr. schriftlich erwähnt ist. Dass es sich bei diesem abgegangenem Kapellenbau um den geistigen Mittelpunkt einer schon damals bedeutsamen Domäne der Karolinger, des Königshofes villa pirihinga, handelte, wurde bereits an anderer Stelle verdeutlicht. [Link]

Nicht selten wird kolportiert, dass solch frühe Kapellen meistens aus Holz erbaut gewesen seien. Für das Bayerische Jura, dessen Dolomitgstein relativ leicht zu brechen und zu handlichen Quadern zuzurichten ist, trifft dies nicht zu, wie die ergrabene Kirche des heiligen Sola in Solnhofen, mit ihren gut erhaltenen karolingischen Mauern und Säulen, belegt: Sie war selbstredend aus Stein - und nicht anders wird es auch bei der frühen Karolinger-Kapelle im heutigen Berching gewesen sein. Leider kennen wir nicht ihr Patrozinium, sondern erfahren aus der betreffenden Urkunde Kaiser Karls des Dicken (839-888) nur, dass sie einst zusammen mit etlichen Liegenschaften einem Vasallen namens "Euprant" nicht etwa entlehnt, sondern auf Lebenszeit übereignet wurde.

Selbst wenn keine Fundamente dieser ersten "capella" ergraben worden sind, so darf man doch davon ausgehen, dass diese ein rechteckiger Saalbau mit Chorturm oder Rundapsis im Osten war.

Wer nun glaubt, dass diese Kirche längst spurlos verschwunden sei, der irrt! Gerade bei den Landkirchen war es zu allen Zeiten üblich, brauchbare Teile des Vorgängerbaus in einen Neubau zu integrieren. Nicht anders verhält es sich bei St. Lorenz! Die meisten Teile des karolingischen Kirchenbaus fielen der Spitzhacke zum Opfer, so auch der Chor, der irgendwann zu klein wurde. Im aufgehenden Mauerwerk der rechten Seitenwand des Kirchenschiffs hat sich jedoch basal ein "archaischer" Mauerverband an Kleinquadern (sog. "Scherbenmauerei") erhalten (vgl. Abb. weiter unten), den vor einigen Jahren bei der Erneuerung des Verputzes freigelegt wurde und den man getrost der Karolingerzeit zuordnen kann. Einen zugehörigen, sonst kaum ins Auge fallenden Mauerversatz kann man im Innern der Kirche gut erkennen (rechts vorn). Erst zur Zeit der Romanik wurde dieser Mauerverband weiter aufgemauert.

Die hochromanische Kirche

An dieser Stelle müssen wir einen kurzen Ausflug in die mittelalterliche Geschichte Berchings machen:

Um 900 n. Chr. wurde in einer Tausch-Urkunde Bischof Tutos von Regensburg erwähnt, dass die "Berchinger Mark" - vielleicht besser ausgedrückt die "Gemarkung Berching" - zumindest in Teilen zur Diözese Regensburg gehörte. Im Jahr 912 n. Chr. zählt dagegen Berching bereits nachweislich zum Bistum Eichstätt, wie eine Urkunde König Konrads I. (881-918) an Bischof Erchanbald von Eichstätt (882-912) verdeutlicht. Mit anderen Worten: Irgendwann zwischen 900 und September 912 muss wenigstens ein partieller Besitzübergang erfolgt sein: Berching wurde eichstättisches Kirchengut!

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass sich dieser Besitzübergang schwerpunktmäßig nur auf eine erste Ansiedlung rechts der Sulz bezieht. Durch das Anwachsen des eichstättischen Teils von Berching jenseits der Sulz erlitt die ältere, sogenannte "Vorstadt", in der zuvor der karolingische Königshof gelegen war, einen gewissen Bedeutungsverlust. Groß kann allerdings diese eichstättische Siedlung nicht gewesen sein; vermutlich handelte es sich nur um ein paar Gehöfte an der Basis des heutigen Haar- und/oder Kalvarienbergs.

Der Königshof als Reichsgut musste jedoch weichen; es verblieb lediglich ein Ministerialensitz auf dem Terrain des heutigen Hotels "Post Berching", der jedoch bis in die Neuzeit Pflichten und Rechte besaß, die auf die karolingische Villikationsordnung zurückgingen, wie Unterhalt des örtlichen Zuchtstieres, Abdeckerei und Scharfrichterwesen. Die Vorstadt wurde wegen der vergleichsweise lockeren Bebauung und ländlichen Struktur fürderhin in einigen Urkunden als das "Dorf" Berching bezeichnet. Ob zu dieser Zeit noch Besitzansprüche in der Vorstadt bestanden, die aus der Zeit des Vasallen Euprant herrührten und damit auf Regensburg verweisen - laut Kaiserurkunde von 883 n. Chr. sollte die "capella Pirihinga" nach Euprants Tod auf die "Alte Kapelle", d. h. die Karolingerpfalz in Regensburg übergehen -, bleibt leider offen.

Denkbar ist eine zeitweise Besitzteilung zwischen den Bistümern Eichstätt und Regensburg vor allem deshalb, weil ab 976 n. Chr. im Rahmen der Reichskirchen-Reform unter den Ottonen-Kaisern die Burggrafen von Regensburg aus dem Geschlecht der Pabonen (976-1196) die Macht über Teile des weltlichen Diözesangutes von Regensburg in der Region übernommen hatten. Dies geschah in ihrer Eigenschaft als Vögte des Reichsstiftes St. Emmeram, das bis zu ihrem Amtsantritt zugleich auch Bischofssitz gewesen war, ehe eine (relativ geringe) Besitzentnahme für das neu gegründete Bistum erfolgte. Die burggräflichen Pabonen haben sich vor allem um die friedliche Erschließung der Altmühlregion, in der sie auch genealogisch und vor allem grundherrlich verankert waren (mit Stammsitz in Riedenburg) besonders verdient gemacht.

Wir erwähnen dies deshalb, weil die Pabonen in fast allen Geschichtswerken über unsere Gegend übergangen werden. Der Grund der historiografischen Unterschlagung liegt in der simplen Tatsache, dass sich kaum Schriftzeugnisse erhalten haben. Warum das so ist, wird im Weiteren noch näher ausgeführt. Dennoch lassen sich die Spuren der Pabonen vor allem im 12. Jahrhundert, dem Zeitraum ihrer größten Machtfülle, an vielen Stellen des Sulzgaus finden:

|

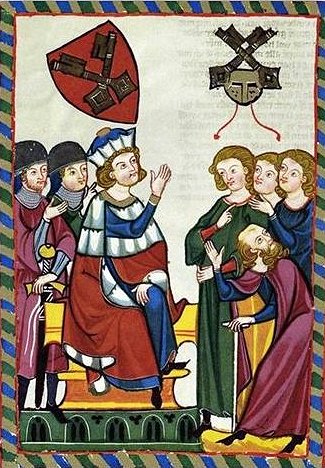

|

|

Burggraf Heinrich III. von Regensburg, aus dem Geschlecht der Pabonen, als Richter, Prachtbild aus dem Codex Manesse.

|

Die mythische Gründergestalt von Plankstetten, eine Mohrin namens Planga - heute noch enthalten im Wappen des Klosters - trägt die drei typischen Pabonenrosen, die Gösselthal-Mühle trug einst den signifikanten Pabonen-Namen "Rosental" (Pendant zur "Rosenburg" bei Riedenburg). In die Verantwortung der Pabonen fiel neben den Kommenden von Altmühlmünster und Moosbrunn bei Eichstätt die Gründung einer weitläufigen Templer-Komturei in Thannbrunn, mit einer zugehörigen Schutzburg auf dem sog. "Kastelstein" bei Sternberg (zwischen Sippelmühle und Großaffalterbach). Weitere Zweigstellen entstanden als sogenannte "Propsteien" in Berching, Weihersdorf und Oberweiling. Der Standort der Templer-Komturei Berching, entstanden im letzten Drittel des 12. Jahrhunderts, entspricht dem Standort der vormaligen "Metzgerei Kraus", neben dem Mittleren Tor. Diese frühe Niederlassung erklärt sehr gut die eigenartige Lage des Gebäudes im Stadtmauerring, dessen Kontinuität es durchbricht. Was die Anwesenheit der Templer in Berching mit der Lorenz-Kirche zu tun hat, erklären wir nachfolgend.

Als Landgrafen hatten die Pabonen weitreichende Rechte im Kels- und im Sulzgau. Erst nach dem plötzlichen Aussterben ihrer beiden Linien in den Jahren 1184/85 und 1196 n. Chr. ging der Titel der Landgrafschaft auf die Grafen von Grögling und Dollnstein, die Vögte des Eichstätter Stuhls, über. Dieses zuvor eher unbedeutende Grafengeschlecht errichtete zu Beginn des 12. Jahrhunderts 7 km von Berching entfernt eine große Burg namens Hirschberg, nannten sich ab 1205 Grafen von Hirschberg und übten in der Rechtsnachfolge der Pabonen die sogenannte Schutzvogtei über Berching aus. Es ist deshalb anzunehmen, dass darin auch die alte landgräflichen Rechte der Pabonen enthalten waren. In welchem Umfang dies der Fall war, darüber schweigen alle überkommenen Urkunden - nicht von Ungefähr, denn der besitzanzeigende Urkundenbestand der Pabonen wurde schon zu Beginn des 13. Jahrhunderts gezielt vernichtet, nachdem Burggraf Heinrich III. von Regensburg (siehe Bild oben aus dem Codex Manesse) aktiv gegen die Hegemonialpolitik der Staufer in Italien opponiert hatte und bei Kaiser Friedrich Barbarossa in Ungnade gefallen war. Der "Rotbart" förderte ab 1180 im Rahmen der staufischen Landnahme als künftiges Herrschergeschlecht in Bayern die Wittelsbacher und versah nach 1196 mit dem freigewordenen Lehensbesitz der Pabonen das wittelsbachische Herzogsgeschlecht selbst sowie ihre Unterstützer, zu denen zeitweise auch die Hirschberger und Wolfsteiner zählten, wohingegen der geistliche Lehensbesitz der Pabonen, der einst bis in die Alpen gereicht hatte, zurück an die bischöflichen Stühle von Regensburg und Eichstätt fiel. Nicht immer ging es bei diesem Wechsel von der kleinteiligen Adelsherrschaft zur neuen Territorialherrschaft der Staufer und Wittelsbacher mit rechten Dingen zu. Deshalb war es opportun, den pabonischen Urkundenbestand verschwinden zu lassen, um die Widerstandskraft der alten Vasallen und Verwandten allmählich zu brechen und den weiteren Herrschaftsaufbau der Wittelsbacher - die Staufer entfielen alsbald - nicht zu gefährden. So haben sich besitzanzeigende Pabonen-Urkunden aus dem Raum Berching so gut wie nicht erhalten, und in den allermeisten Chroniken klafft deshalb eine Lücke von ca. 200 Jahren, so wie es an zahlreichen Orten in Zentralbayern der Fall ist. Dies nur nebenbei.

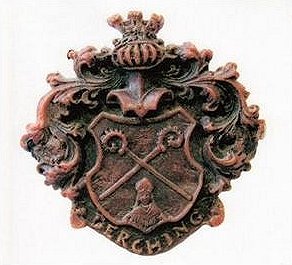

In Berching traten die Hirschberger bei der Verwaltung des weltlichen Besitzes als Vögte der Eichstätter Bischöfe auf, zu deren Bistum Berching seit 912 n. Chr. eindeutig gehörte. Erst im Jahr 1305 fiel Berching aus der Schutzvogtei des letzten Hirschberger Grafen endgültig und ganz an das Bistum Eichstätt, wurde fürderhin als Stadt im Unteren Hochstift von einem bischöflichen Beamten, dem Propst, verwaltet und blieb in dessen Obhut bis zur Gründung des Königreichs Bayern 1806, also fast 500 Jahre.

|

|

Es waren deshalb auch die Fürstbischöfe von Eichstätt, welche Berching im 14. und 15. Jahrhundert zu einer Festungsstadt an der Grenze ihres Territoriums ausbauen ließen. Schon ab 1282 n. Chr. war zur Verwaltung der erwähnte Propst eingesetzt, dessen Besetzungsrecht der letzte Hirschberger Graf Gebhardt VII. eigentümlicherweise schon 1296 n. Chr. an den Bischof abgetreten hatte, also 9 Jahre vor seinem Tod. Offensichtlich hatte Gebhardt das Fehlen eines Erben vorausgeahnt und wollte keineswegs, dass die Wittelsbacher Verwandtschaft seiner Frau das Hirschberger Erbe an sich riss. Die Wittelsbacher gaben schließlich im Jahr 11305 n. Chr. klein bei. So blieb Berching von diesem Zeitpunkt an über Jahrhunderte beim Hochstift Eichstätt.

Über die ehemaligen Rechte der Alten Kapelle in Regensburg oder alte Rechte der Pabonen wird zu diesen Zeiten nichts mehr berichtet.

Wir fasssen zusammen:

Der Teil der Berchinger Vorstadt, der aus den Rechtern der Karolinger herrührte, gehörte eine gewisse Zeit zu Regensburg und damit zur Einflusszone der Burggrafen von Regensburg, wohingegen die Siedlung rechts der Sulz a priori eichstättisch war und blieb.

Zurück zu St. Lorenz:

|

Beides Mal fällt der Name Berching, wobei für den Besuch Gundekars das Jahr 1062 oder 1063 verbürgt ist. Dass sich die so dokumentierten Weihen auf einen oder gar zwei Kirchen-Neubauten bezogen, ist weder belegt noch wahrscheinlich, es sei denn, die jeweilige Vorgängerstruktur wäre komplett verloren gegangen, wofür es zumindest keine konkreten Anhaltspunkte gibt.

Wahrscheinlich handelte es sich bei diesen Weihen jeweils um Erweiterungen oder Anbauten der Karolinger-Kapelle (eine direkt an die Kirche angebaute, heute verschwundene Kapelle ist für 1601/1602 dokumentarisch belegt) oder um die Errichtung zusätzlicher Patrozinien oder Altäre.

|

In Berching ist dies, wie uns das nebenstehende Zeitungsbild von 1979 zeigt, nicht der Fall; der Bogen besteht aus mehreren, relativ schmalen Segmentsteinen, ein skulptiertes Giebelfeld fehlt. Dagegen sind die seitlichen Pfeiler, auf denen die Rundbogensteine stehen, vergleichsweise breiter und deutlich sorgfältiger ausgeführt.

Umgekehrt verhält es sich mit den anschließenden Mauerstücken, die im unteren Abschnitt mit kleineren Handquadern weniger sorgfältig geschichtet sind als diejenigen, die in ca. 2 Meter Höhe beginnen und bereits mit Großquadern ausgeführt sind.

Damit sind an der erweiterten Langhauswand insgesamt drei Bauphasen belegt, wobei bei der jüngsten ein vorbestehender Rundbogen des Südtors möglicherweise geopfert bzw. durch minderwertigeres Material ersetzt wurde. Eine exakte Datierung bzw. Klärung der Ursachen für diese Mehrphasigkeit ist uns nicht möglich. Es steht jedoch aufgrund der Verhältnisse am Westportal zu vermuten, dass die geschilderten oberen Abschnitte mit den Großquadern bereits dem gotischen Kirchenbau entsprechen.

Nichtsdestotrotz beziehen wir die Erweiterung des Kirchenschiffs und das Südportal selbst auf die Kirchenweihe nach 1182, wobei unter Einbezug des oben erwähnten, noch älteren und hier nicht abgebildeten, vermutlich karolingischen Mauerstückes auffällt, dass der erweiterte Kirchenbau schon damals relativ langgestreckt gewesen sein muss, was auf die Populationszunahme einer prosperierenden Kirchengemeinde hindeutet.

Verbleiben wir noch kurz bei einem romanischen Steinelement, das heute tief neben dem Südportal sitzt und einem Fressnapf ähnelt (siehe Bild oben). Ursprünglich saß es wohl wesentlich höher und hatte eine Auffangfunktion für die romanischen Tropfnasen unter den Holzdachrinnen. Zumindest sind uns derartige Steine von anderen Kirchen des 12. Jahrhunderts her bekannt.

|

Auf dieselbe Zeit geht auch die Basis des wuchtigen Chorturmes zurück, wie wir ihn heute sehen. Er ist dem 12. Jahrhundert mit Sicherheit nicht mehr zuzurechnen, sondern weist recht eindeutig in eine Zeit, in der bereits die Stadtentwicklung am rechten Ufer der Sulz weiter fortgeschritten war.

Wenn Berching im Jahr 1296 erstmals als oppidum bezeichnet wird, so belegt dies eine Befestigung der Stadt rechts der Sulz, wie auch immer sie ausgesehen haben mag. Diese erste Befestigung ist nicht zu verwechseln mit der Stadtmauer des Fürstbischofs Wilhelm von Reichenau aus dem 15. Jahrhundert, entsprach aber bereits deren Dimensionen. Nahezu zeitgleich wurden den Bürgern auch das Marktrecht und wenig später eine eigene Gerichtsbarkeit verliehen. Reste der alten Stadtmauer sind heute noch im östlichen Bereich, gegenüber dem Caritas-Altenheim und beim Badturm, auszumachen.

Es bestand damals als Beleg eines florierenden Handels auch ein Judenviertel in Berching, in dem es am 27. Juli 1298 zu einem Pogrom durch die sogenannten Rintfleisch-Horden kam, bei dem 36 Personen das Leben verloren. Das jüdische Memorbuch aus Nürnberg hat uns komplett ihre Namen hinterlassen. Das Judenviertel mit Synagoge und Mikwe lag nicht, wie es in Berching häufig kolportiert wird, beim ehemaligen Propsteigarten (dem heutigen "Knüfergarten") im Nordwesten der Stadt, sondern diametral gegenüber, im Bereich des südöstlich gelegenen Dr.-Grabmann-Platzes und der angrenzenden Sulzaue. Darauf deuten zumindest zahlreiche Indizien hin.

Erst nach 1320 kam für Berching das Stadtrecht, aus dieser Zeit stammt ein erstes Siegelfragment.

|

Ein einziges Grab-Monument aus der Zeit um 1300 hat die Zeiten überdauert. Es handelt sich um einen Epitaph, der sich heute am Eingang der Kirche St. Lorenz befindet, links unter der Empore. An ihm gehen trotz seines Wertes die meisten Besucher achtlos vorüber. Beim genaueren Hinsehen erkennt man eine Kreuzstab-Symbolik mit einer eigenartigen Inschrift: "Miseremini mei amici mei - Erbarmt Euch meiner, mein Freunde". Das ist nicht gerade eine christliche, sondern eher eine versteckt-blasphemische Formulierung. Einiges spricht dafür, dass es sich um einen Templer-Grabstein handelt. Die Vermutung wird dadurch genährt, dass nach einer Quelle vom Anfang des 19. Jahrhunderts (Löwenthal, Schultheissenamt Neumarkt) im 12. und 13. Jahrhundert in Berching die besagte Templer-Porpstei bestanden haben soll. Wir kommen darauf zurück. Aus derselben Zeit stammt der ganz ähnliche Stein des "Udalricus" im Kloster Plankstetten, wobei drei Äbte des Klosters diesen Namen führten, ebenfalls früh im 12. und 13. Jahrhundert.

Die Brandkatastrophe in der Berchinger Vorstadt im Frühjahr 1504

Wir tauchen nun ein in eine spannende Episode der Stadt und der Vorstadt Berching - und in ein Geheimnis, das sich lüftete, als wir die entsprechenden Beweisstücke und Indizien dazu fanden!

Es war die Zeit des Landhuter Erbfolgekrieges, des schlimmsten Landeskrieges, den das Herzogtum Bayern je erlebt hat. Am 22. oder 23. Mai 1504 wurde in diesem Bruderkrieg der Wittelsbacher die Hochstiftsstadt Berching trotz ihres Neutralitätsstatus von den Truppen des Markgrafen Friedrich V. von Brandenburg-Ansbach-Kulmbach(1460-1536) überfallen und dabei die gesamte Vorstadt Berching ausgeplündert, anschließend ihre Bewohner, soweit sie sich nicht in die Weststadt geflüchtet hatten, ermordet und am Ende alle Häuser und Scheunen in Brand gesteckt.

Diese Brandkatastrophe von 1504 ist so wichtig für die Geschichte Berching und dennoch so wenig bekannt, dass wir ihr einen umfangreichen Fachartikel gewidmet haben: "Berching in Flammen - Brandkatastrophe im Landshuter Erbfolgekrieg 1504/05, Berching 2018". [Link]

Nach dem Inferno zogen die feindlichen Truppen wieder ab. Zurück blieb ein rauchendes Brand- und Trümmerfeld, in dem kein einziges Anwesen in bewohnbarer Form übrig geblieben war. Noch heute sieht man in unserem historischen Keller in der St.-Lorenz-Str. 9 die Spuren dieser Brandkatastrophe - in Form von rauch- und russgeschwärzten Steingewölben.

Da die Kirche St. Lorenz vom Friedhof umgeben war und in Distanz zu allen Nachbarhäusern stand, überstand ihr Steinbau im Großen und Ganzen die Feuersbrunst. Im Dachstuhl und im Inneren muss es aber Brandnester und Zerstörungen gegeben haben.

Von diesem Zeitpunkt an war es der verbliebenen Bürgerschaft und auch dem eichstättischen Propst von Berching klar, dass die Pfarrkirche nicht länger in der vulnerablen, kaum zu verteidigenden Vorstadt bleiben konnte, sondern vielmehr in den hohen Mauernring der Weststadt verlegt werden musste. Deshalb wurde ab 1515, nachdem die Anwesen der Vorstadt wieder aufgebaut waren, die dortige Marien-Kapelle für die Funktion als neue Pfarrkirche präpariert, d. h. erweitert und ausgebaut, um dann im Jahr 1518 mit drei neuen Altären und einer zusätzlichen Prädikantenstelle zur neuen Stadtpfarrkirche "Mariä Himmelfahrt" erhoben zu werden. Dort liegt das geistliche Zentrum der Pfarrgemeinde Berching noch heute, nur der Pfarrhof ist in der Vorstadt geblieben! [Link]

Nahezu zeitgleich mit der Verlegung der Berchinger Pfarrkirche brach in Deutschland der Sturm der Reformation los: Ihr Beginn datiert auf das Jahr 1517, die offizielle Einführung des reformierten Glaubens in Nürnberg und Umgebung erfolgte im Jahr 1525!

Gegen die Wogen der Glaubensspaltung stand das hochstiftisch-orthodoxe Berching wie ein Fels in der Brandung, während viele der heute eingemeindeten Nachbarorte, wie Erasbach, Weidenwang, Holnstein, Pollanten oder Staufersbuch, unter Druck den Religionswechsel vollziehen mussten!

Die gotische Passions- und Trauerkirche St. Lorenz

Für die alt-ehrwürdige Kirche St. Lorenz mit ihrem Friedhof, welcher aus Platzgründen ebenfalls nicht rechts der Sulz verlegt werden konnte, sondern an Ort und Stelle bleiben musste, blieb nach 1504/05 nur die Funktion als Passions-, Trauer- und Beerdigungskirche. Mit dieser Umwidmung erklären sich nun auch alle neuen Investitionen in St. Lorenz:

Berchinger Lokalhistorikern zufolge soll schon 1502 ein Umbau der Kirche im gotischen Stil erfolgt sein; im Jahr 1503 sei eine dazugehörige Kirchenweihe ohne Nennung eines Patroziniums dokumentiert. Nach dem Gehörten halten wir das für einen Irrtum: Beides muss unmittelbar nach der Feuersbrunst 1504 erfolgt sein, und die Gründe für Umbau und Neuweihe liegen damit auf der Hand!

Zur selben Zeit sorgte man nicht nur für das geistliche, sondern auch für das leibliche Wohl in Berching: Man nahm zur Hebung des Bierkonsums ein Kommunbrauhaus in Betrieb (heute Berli-Kino) und begründete damit auch den Ruf Berchings als Brauereistadt: Berching hatte später bis zu 14 Brauereien!

Was aber die Kirche St. Lorenz anbelangt, so sollte man eher von einer Umdekorierung als von einem echten Umbau der Kirche sprechen, denn an der Raumgestalt wurde offensichtlich nichts oder nur wenig verändert. Es wurde aber ein großes gotisches Ostfenster in den Chor eingefügt, auch ein gotisches Westportal und gotische Seitenfenster - alles Strukturen, die in der Barockzeit zum großen Teil nochmals verändert wurden. Die Holzdecke und der Dachstuhl werden erneuert worden sein, so sie denn Brandschäden aufwiesen. Eine dendrochonologische Untersuchung des Dachstuhls gäbe darüber eine genaue Antwort.

St. Lorenz als Zielort eines Transfers von religiösem Kulturgut?

Es ist nirgends schriftlich referiert und in Berching bis dato auch nicht bewusst wahrgenommen, aber es gibt triftige Gründe für die Annahme, dass möglicherweise kurz vor der Reformation ein Transfer von wertvollem Kirchengut aus der Großstadt Nürnberg nach Berching stattfand! Dies geschah vielleicht schon anlässlich der Kirchenweihe um 1504/05, sicher aber vor 1520, und stand in Zusammenhang mit dem Lorenz-Patrozinium der Kirche. Dieses war dem Dafürhalten nach erst zum Ende des 12. Jahrhunderts durch Bischof Otto auf die Kirche gekommen, nicht jedoch früher.

Überlegungen zum Lorenz-Patrozinium:

Man muss sich klar machen, dass sowohl die Karolingerzeit als auch die Weihe um 1062/63 eher gegen als für die Einführung des Lorenz-Patroziniums sprechen! Viel wahrscheinlicher wäre zum ersten Zeitpunkt wie im nahen Wallnsdorf Martin von Tours und zum zweiten Zeitpunkt Nikolaus, Ägidius bzw. einer der 14 Nothelfer als Kirchenpatron zu erwarten, vielleicht auch Johannes Baptist. Zumindest im 12. Jahrhundert waren die letzteren die absoluten "Favoriten", wie sich bei unseren breiten Recherchen zu den romanischen Schutzkirchen Altbayerns im 12. Jahrhundert herausstellte. [Link] Dies hat mit den Menschenströmen zwischen den vier Kreuzzügen 1096 bis 1204 zu tun. Viele Kreuzfahrer fuhren damals per Schiff nach Palästina, kamen mit den großen Wallfahrtsorten an den Kreuzzugshäfen in Berührung und trugen die Kunde von den dortigen, großartigen Kirchenbauten in die bayerische Heimat zurück, was dort Nachahmung fand: Die Nikolaus-Verehrung fand z. B. bei den seit 1097 in Bari verwahrten Reliquien des Heiligen Nikolaus statt, Ägidius wurde in Saint-Gilles am Rhone-Delta in einer der größten Wallfahrten der Christenheit verehrt. Von dort brachen nicht nur die französischen, sondern auch ein Teil der deutschen Jerusalem-Fahrer nach Palästina auf und dorthin kehrten sie auch zurück.

|

Zu einer größeren Kirchengründungswelle kam es erneut, als Papst Honorius III. in Rom die Basilika des Heiligen Lorenz um 1223 erweitern und die Gebeine des Heiligen heben ließ. Die Kirche San Lorenzo fuori le Mura mit dem Sarkophag des heiligen Lorenz gehört seitdem zu den fünf römischen Hauptkirchen. Analog dazu wurde der Lorenzkult auch in unserer Gegend reaktiviert, der Heilige avancierte zum Kirchenpatron für eine Reihe von Kirchen. So stammen nicht nur die Lorenzkirche in Nürnberg (erbaut zwischen 1243 und 1315), sondern auch diejenigen in Altdorf, Marktheidenfeld, Aschaffenburg, Pommelsbrunn, Neustadt an der Donau, Neualbenreuth, Eschenbach, ev. auch in Schwimbach aus dem 13. und 14. Jahrhundert.

St. Lorenz in Berching gehört jedoch nicht zum Reigen dieser späteren Lorenzkirchen, sondern scheint in Bezug auf den Kirchenpatron eine ganz eigene, spezifische Vergangenheit zu haben.

Zwei Argumente sprechen afür, dass das Lorenz-Patrozinium zwischen 1182 und 1196 nach Berching kam. Für diesen Zeitraum ist, wie bereits erwähnt, eine Altarweihe Bischof Ottos von Eichstätt dokumentiert. Dies ist genau derjenige Bischof, der nahezu zeitgleich auch den Kult des Heiligen Lorenz im Dom von Eichstätt beleben ließ, indem er zusätzlich zur Lorenz-Kapelle in der Krypta, die schon seit 989 n. Chr. dort bestand, im oberen Kirchenbau eine weitere Prunk-Kapelle für den Heiligen errichten ließ. Dies steht wiederum in direktem Zusammenhang mit der bereits erwähnten Ansiedlung des Templer-Ordens im Bistum Eichstätt, der den Heiligen Lorenz besonders verehrte und nach 1167 in Berching eine Propstei auf dem Grundstück der ehemaligen Metzgerei Kraus errichtete.

Weitere Lorenzkirchen des Ritterordens standen damals in Prag, Augsburg und in Altenstadt bei Schongau. Für den Templer-Orden spricht auch die Symbolik des Nordportals von St. Lorenz in Berching: Kreuzstab und sog. "Templer-Rosetten". Es ist gut denkbar, dass im 13. Jahrhundert der Ritterorden den Gemeindepfarrer von Berching stellte, denn im Gegensatz zu Nachbarorten wie z. B. Weidenwang begann hier die "series parochorum" des Bistum Eichstätt erst im Jahr 1304. Dieser Zeitpunkt markiert den vorherigen Abzug der Templer, über den wir andernorts ausführlicher berichten. [Link]

Auf den Spuren der Templer kann man in unserer Gegend übrigens auch einige reizvolle Landpartien unternehmen, z. B. nach Berngau, Weihersdorf, Thannbrunn und zum Kastelstein bei Sternberg, nach Oberweiling und Altmühlmünster.

Schriftlich dokumentiert ist das Lorenz-Patrozinium in Berching erst relativ spät:

| |

Die Glocken von St. Lorenz referieren das Lorenz-Patrozinium erst für die nachreformatorische Zeit: Die älteste Glocke aus der Zeit um 1400 ist eine AVE-MARIA-Glocke, mit gotischen Majuskeln beschrieben. Die sog. Heilig-Geist-Glocke stammt aus der Zeit um oder kurz nach 1500. Erst die Hans-Glockengießer-Glocke, die 1590 zu Nürnberg entstand, weist wie eine zeitgleich entstandene Glocke in der Stadtpfarrkirche neben anderen Heiligen ein spezielles Lorenz-Relief auf.

Verbindungen zu St. Lorenz in Nürnberg:

In vorreformatorischer Zeit wird in Berching plötzlich und eigenartigerweise ein gewisser Einfluss der Kirche St.-Lorenz in Nürnberg spürbar! Man achte in diesem Zusammenhang auf das gemeinsame Patrozinium! Wodurch manifestiert sich diese Verbindung? Dieser Verweis wäre vielleicht nur von akademischem Interesse, wenn sich in ihm nicht auch ein Schlüssel zum Verständnis des größten Berchinger Kunstschatzes in St. Lorenz anböte! Man erfährt auch am konkreten Beispiel, welche Verwerfungen die Reformation für unseren Landstrich mit sich brachte.

|

Als Vikar von St. Lorenz in Nürnberg war Leonhard Griessel ein hochstehender Geistlicher, der von einer oder mehreren Nürnberger Patrizierfamilien mit einer Pfründe versehen worden war, damit er lebenslang die Gottesdienstfeier an einem Altar in St. Lorenz in Nürnberg feierte (möglicherweise am Lorenz-Altar selbst!).

St. Lorenz in Nürnberg war nur wenige Jahre zuvor, im Jahr 1477, zur heutigen Größe vollendet worden. Die reichsunmittelbare Stadt hatte mit ihren 28 Patrizierfamilien zur selben Zeit einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung genommen; die Einwohnerzahl verdreifachte sich von ca. 10000 um 1300 auf ca. 30000 um 1500. Dies geschah wohlgemerkt ohne Verdreifachung des überbauten Stadtareals, was die Höhe und Stattlichkeit jener mehrstöckigen Patrizierhäuser erklärt, deren Überreste man hie und da in der Altstadt von Nürnberg noch heute sieht. Der Einfluss der Patrizierfamilien entwickelte sich weit über Nürnberg hinaus, in einem Radius von 40-50 km um die Stadt herum, und so mag er auch Berching im Sulztal erreicht haben.

Nun ging es in dieser Zeit allgemeiner kirchlicher Dekadenz darum, mit der neuen Predigerstelle in Berching eine Institution von besonderer Güte und Hochwertigkeit zu errichten, und das kostete einen nicht unerheblichen Betrag. Zwei Nürnberger Bürgerinnen, die selbst oder über Leonhard Griessel in irgendeiner Weise mit Berching verbunden waren, stellten für die neue Predigerpfründe in Berching das stattliche Startkapital von 1400 rheinischen Gulden zur Verfügung - "mit ainem sondern gunst unser statt Berching".

Die Besetzung der Berchinger Pfründe stand zunächst "der fürnembsten Stiffterin" Margarethe von Haslach zu - von ihr stammte der größte Teil der Stiftung -, nach ihrem Tod oblag sie dem Rat der Stadt Berching, die den Kandidaten, einen Doktor, Lizenziaten oder Bakkalaureus der Theologie, dem Bischof von Eichstätt zur Bestallung präsentieren musste.

Damit blieb das Kirchenkapitel von St. Lorenz in Nürnberg bezüglich des Präsentationsrechts außen vor, obwohl der hinter der Stiftung stehende Leonhard Griessel von dort kam! Es handelt sich demnach eher um die Aktion einer einflussreichen Einzelperson, als um die Aktivität des Kirchenkapitels oder des Stadtpfarrers von St. Lorenz in Nürnberg! Während um 1520 die Primiziantenzahlen im Hochstift Eichstätt wie in den meisten deutschen Bistümern drastisch zurückgingen - mit der Folge zahlreicher unbesetzter Pfarrstellen im Hochstift Eichstätt - konnte sich also Berching eines weiteren, hochkarätigen Geistlichen in der Person eines akademischen Predigers erfreuen.

Allerdings sollte der Benefiziat nicht primär in der Lorenzkirche agieren, sondern der Berchinger Liebfrauenkirche, der heutigen Stadtpfarrkirche "Mariä Himmelfahrt", zum Aufschwung verhelfen, indem er dort an Sonn- und Feiertagen predigte, in der Fastenzeit zusätzlich am Montag, Mittwoch und Freitag. Außerdem musste er pro Woche drei Messen lesen. Die schon viel früher nachweisbare, wahrscheinlich auf den Templer-Orden zurückgehende Marienkapelle war erst 2 Jahre zuvor, 1518, zur neuen Stadtpfarrkirche Berchings erhoben worden.

Besonders erwähnenswert ist jedoch - nach dem jüngst, um 1450 erfundenen Buchdruck - die Anschaffung einer wertvollen Bibliothek, mit einem noch 1894 im Pastoralblatt von Eichstätt abgedruckten "Inventarium promptum Bibliothecae Berchinganae". Diese Sammlung ging im Kern ebenfalls auf eine persönliche Schenkung des Klerikers Leonhard Griessel zurück. Sie enthielt um 1601 80 Inkunabeln und Druckwerke, ist aber heute verschollen!

Ein kleiner Einschub: Der erste Buchdrucker, Buchbinder und Verleger der Schweiz, der im Jahr 1537 mit einer Werkstatt in Bern dokumentiert ist, stammte übrigens aus Berching: Er hieß Matthias Apiarius, zu Deutsch Matthias Biener ider Bin! Das nur am Rande.

Zurück zu St. Lorenz:

| |

Doch dazu brauchte man eine entsprechende Reliquie!

Es ist ein merkwürdiger Zufall, dass vor wenigen Jahren im Dachgeschoß des Berchinger Pfarrhofs eine Lorenz-Reliquie unbekannter Herkunft in einem Schauglas aufgefunden wurde. Die Reliquie ist seit 2011 in den modernen Hauptaltar der Stadtpfarrkirche integriert (siehe Bild).

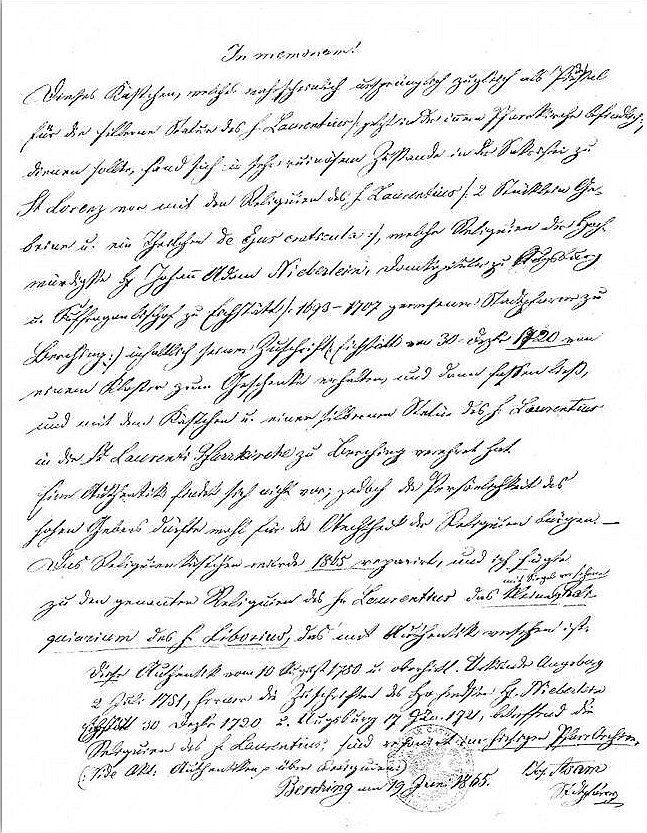

Zwar ist durch ein Dokument des Stadtpfarrers Josef Asam vom 19. Juni 1865 dokumentiert, dass diese Reliquie aus der Hand eines früheren Berchinger Stadtpfarrers, nämlich Johann Adam Nieberleins, stammte. Dieser Pfarrherr, der später Suffraganbischof von Eichstätt wurde, habe 1720 die Reliquie mit einem Silberreliquiar in Form einer Statue seiner ehemaligen Pfarrgemeinde Berching gestiftet und dabei angegeben, sie aus einem Kloster erhalten zu haben. Nun darf man besonders zur Barockzeit eine geradezu inflationäre Vermehrung von sog. unauthorisierten Reliquien annehmen, aber dem Weihbischof Nieberlein traute selbst ein Stadtparrer Asam nicht zu, eine dieser dubiösen, weil unbestätigten Reliquien weitergegeben zu haben. Die Lorenz-Reliquie musste also einen gewissen Wert darstellen.

|

|

Zur Vergrößerung bitte auf das Bild klicken! |

Dennoch bestätigte weder ein Zertifikat ihre Herkunft, noch teilte der Weihbischof mit, aus welchem Kloster er sie bekommen hat. Dies mutet eigenartig an. Immerhin liegen im Berchinger Pfarrarchiv 20 Beglaubigungsurkunden von Reliquien der Stadtpfarrkirche aus dieser Zeit vor; es wurde minutiös Buch geführt.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Weihbischof bei seinem Wegzug aus Berching - inmitten einer Zeit ausgesprochener politischer Instabilität durch den Spanischen Erbfolgekrieg ("Bayerischer Krieg" von 1702 bis 1704) - die Reliquie zunächst zur Sicherung, vielleicht sogar zur Sicherung der eigenen Existenz, von Berching mitgenommen hatte, sie aber später zusammen mit einem Statuenreliquiar an den Ort zurückkehren ließ, zu dem sie eigentlich gehörte.

Solche Umstände machen verständlich, dass Nieberlein die Herkunft nicht an die große Glocke hängen konnte, aber schon deshalb auf einer Rückkehr bestand, weil die Reliquie vielleicht schon seit der Reformationszeit oder noch früher zu St. Lorenz gehört hatte!

Paradoxerweise wurde dieses wertvolle Stück in den neuen, hypermodernen Volksaltar der Innenstadtkirche transferiert, der jedoch kein Lorenzaltar ist. Die Reliquie hätte stattdessen zurück in den Altar der Lorenzkirche gehört, welche allerdings heute für Gottesdienste nur noch selten benutzt wird.

Eine Lorenz-Reliquie gibt es also in Berching, und es steht zu vermuten, dass sie, wenn sie nicht schon aus dem 12., 13. oder 14. Jahrhundert stammte, vielleicht im Rahmen der Reformationswirren von St. Lorenz in Nürnberg den Weg in das orthodoxe Berching genommen hat, aus Sicherheitsgründen. Vielleicht entspricht sie sogar der wichtigsten Lorenz-Reliquie aus der größten Nürnberger Stadtkirche, denn dort gibt es eine solche nicht bzw. nicht mehr!

Denselben Weg könnte auch die Lorenz-Statue im linken Seitenaltar von St. Lorenz genommen haben, die um 1480 geschnitzt wurde und als kunstgeschichtlich sehr wertvoll gilt.

Der vermutete Transfer fände vor allem dadurch seine Rechtfertigung, dass Nürnberg seiner eigenen Lorenz-Reliquie fast zur selben Zeit verlustig ging. Das kam so: Nach 1500 hatte sich in St. Lorenz in Nürnberg ein in Augen vieler Geistlicher und Gläubigen zerstörerisches Gift breit gemacht, das die dortigen Reliquien gefährdete. Gemeint ist das Gedankengut der Reformation. Der reformatorische Gedanke stand nicht nur dem Ablasshandel, sondern vor allem auch dem Reliquienkult wegen der damit verbundenen Geldflüsse äußerst ablehnend gegenüber.

|

|

Ein Reliquien-Transfer nach Berching hätte insofern keine großen Probleme gemacht, als in St. Lorenz in Nürnberg der Lorenz-Kult seit langem durch den weitaus populäreren Deokar-Kult abgelöst worden war. Deokar war der Beichtvater Karls des Großen gewesen, die Überführung seiner Reliquien aus dem Kloster Herrieden nach Nürnberg war schon 1316 erfolgt, der prachtvolle Deokar-Altar, der damals große Scharen von Gläubigen anzog und den man noch heute in St. Lorenz bewundern kann, stammt von 1437. An diesem Altar fand also vorreformatorisch der entscheidende Reliquien-Kult statt, wohingegen man wahrscheinlich den Lorenz-Kult schon länger vernachlässigt hatte und spätestens seit 1525 über eine dortige Lorenz-Reliquie definitiv nichts mehr wusste. Dies gilt bis heute. Lorenz-Altar nennt sich in Nürnberg zwar der Hauptaltar, dieser Altar trägt aber eine Kreuzigungsgruppe und umfasst - wie gesagt - weder Statue noch Reliquie.

Im Jahr 1525 trat St. Lorenz in Nürnberg unter dem Einfluss des berühmten Predigers Andreas Osiander als eine der ersten Großkirchen in Deutschland geschlossen zur Reformation über und verbot die Reliquienverehrung sofort. Dies geschah zur selben Zeit, als vor den Toren Berchings der Bauernkrieg tobte.

Wenn ein Leonhard Griessel dafür gesorgt haben sollte, dass die Nürnberger Lorenz-Reliquie nach Berching transferiert wurde, dann wird auch seine Bücherschenkung verständlich. Sie kam ja nicht aus dem Nichts. Vielleicht wollte der konservative Kanoniker seine eigene wertvolle Büchersammlung ganz einfach in die Sicherheit des erz-katholischen Berching gebracht wissen!

|

Mag sein, dass im Gegensatz zu den anderen Städten des Hochstifts, Greding und Beilngries, erching als erste Grenzstadt im Hoheitsgebiet der Eichstätter Bischöfe für die Überreste und den Kult des "Heiligen Lorenz" genau die sichere Zufluchtsstätte darstellte, die man benötigte, weil es schon lange vor 1525 mit hohen Mauern umgeben worden war. Dagegen maß die luthergläubige Bürgermajorität in Nürnberg, die wenig später die Abspaltung von den Diözesen Eichstätt und Bamberg vollzog, den Reliquien sowieso keine besondere Bedeutung mehr bei.

Berching sollte alsbald seine Wehrfähigkeit dadurch beweisen, dass es erfolgreich im Bauernkrieg den Obermässinger Bauernhaufen abwehrte. Zum Schutz vor den nachfolgenden Kriegen - einige Kleinkriege und der Dreißigjährige Krieg - mag dann die Lorenz-Reliquie aus der Kirche in Berching in einen Dachschrank des Pfarrhauses gelangt sein, wo sie in Vergessenheit geriet.

In Nürnberg hat dagegen ein reformatorischer Bildersturm allen vorherigen Befürchtungen zum Trotz nie stattgefunden, ein Reliquien-Frevel auch nicht, so dass es eigentlich keinen rechten Grund gibt, dort keine Lorenz-Reliquie und/oder Statue vorzufinden. Und dennoch ist es so! Wir denken: Sie ist seit damals in Berching!

Zur Aufwertung der Kultstätte des Heiligen Lorenz in Berching passt auch das Vorhandensein des prächtigen Laurenzi-Altares vorne rechts und links im Altarraum. Dieser Altar, der die Lorenz-Passion glorifiziert, wird mit kunsthistorischen Argumenten ebenfalls in den Vorabend der Reformation datiert und stellt heute das berühmteste Kunstwerk Berchings dar. Der Altar hat sich leider nur in seinen Tafelbildern erhalten, Umrahmung und Altaraufbau sind verloren und durch eine neogotische Fassung ersetzt.

Seine Anfertigung und Aufstellung hatte nach dem Brand von 1504 einen besonderen Sinn!

|

Die Bilder, die 1980/1982 in den Werkstätten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege restauriert und konserviert wurden, zeigen Szenen aus der Legende des heiligen Lorenz - rechts St. Lorenz vor Papst und Kaiser, links im Martyrium. Die Motive im Einzelnen:

Rechter Seitenaltar:

- Links oben: Papst Sixtus befiehlt vor seinem Tod dem heiligen Laurentius die Schätze der Kirche an.

- Rechts oben: Als Kaiser Decius die Schätze der Kirche haben möchte, stellt ihm Laurentius die Armen vor.

- Links unten: Laurentius teilt die Schätze der Kirche an die Armen aus.

- Rechts unten: Laurentius wird gefangengesetzt.

Linker Seitenaltar:

- Links oben: Laurentius wird vom Kaiser zum Tode verurteilt.

- Rechts oben: Laurentius wird mit Knüppeln geschlagen.

- Links unten: Laurentius wird mit Fackeln gebrannt.

- Rechts unten: Laurentius stirbt auf dem Rost.

Der Herstellungsaufwand dieses Doppel-Altars, der rechts von einer Holzfigur des Heiligen Laurentius, links des heiligen Sebastian (beide um 1500) ergänzt wird, überstieg die Möglichkeiten der Berchinger Bürgerschaft bei Weitem. Es würde gut passen, wenn dieser Altar von einem entsprechenden Mäzen in der Donau-Metropole geordert worden wäre. Wieder mag Bischof Gabriel von Eyb seine Hand im Spiel gehabt haben, der beste Kontakte zum Stuhl von Regensburg unterhielt und in Regensburg den "Eichstätter Hof" als ständige bischöfliche Residenz groß ausbauen ließ.

Allerdings ist die Zuordnung des Lorenz-Altars zur Donauschule nicht verbrieft, und so wollen wir letztendlich auch eine Nürnberger Provenienz nicht ganz ausschließen, zumal auch in der dortigen St. Lorenz-Kirche landschaftsbetonte Bilder aus dieser Zeit existierten, und wiederum zur gleichen Zeit ein zweiter berühmter Lorenz-Altar aus Nürnberg heraus in unsere Gegend gelangte, in ein kleines entlegenes Dorf namens Schwimbach, 15 km Luftlinie westlich von Berching gelegen.

Exkurs: Der Schwimbacher Lorenz-Altar

|

|

Schwimbach ist ein kleines Dorf im östlichen Mittelfranken, gelegen beim Markt Thalmässing, fernab aller Durchgangsrouten. Noch heute lässt der Ort in seiner Gebäudesubstanz ein mittelalterliches Gepränge erkennen.

In der Dorfkirche St. Lorenz - man achte auf die Koinzidenz des Patroziniums! - hat sich als ungewöhnliches Kleinod ein Laurenzi-Altar mit Schnitzfiguren aus dem Leben des Heiligen erhalten. Dieser Altar stammt aus der Werkstatt des berühmten Nürnberger Bildhauers Michael Wolgemut und wird auf das Jahr 1511 datiert.

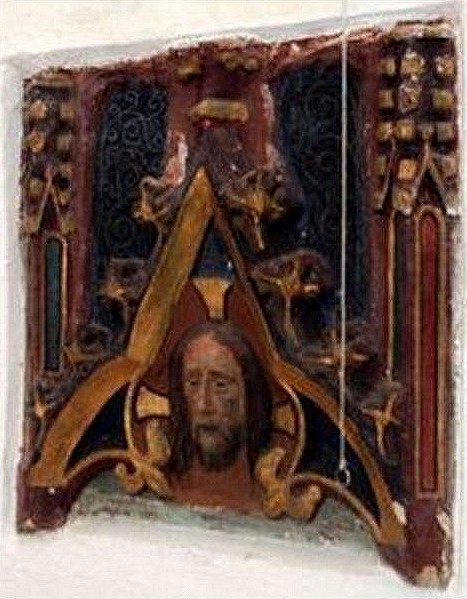

| |

Auf seiner Rückseite findet sich ein exzellent gemaltes Portrait des leidenden Christus, das sog. "Schweißtuch der Veronika", das aus der frühen Hand Albrecht Dürers oder eines seiner Schüler stammt. Dürer hatte zwischen 1486 und 1490 bei Wolgemut gelernt. Wolgemut erlebte übrigens die Reformation in Nürnberg nicht mehr, er starb hochbetagt 1519, Dürer überlebte sie nur um drei Jahre.

Ein weiteres Dürer zugeschriebenes Altarbild lässt sich in einer weiteren Dorfkirche orten, die ebenfalls nicht weit von Berching entfernt liegt, in Oberndorf bei Sulzkirchen. Soviel nur nebenbei.

Wie kam der wertvolle Schnitz-Altar nach Schwimbach, in ein Dorf, dessen wenige Bewohner ein derartiges Meisterwerk nie allein hätten stemmen können? Auch das ist ein Rätsel. Es ist allerdings bewiesen, dass der Altar ursprünglich gar nicht für den dortigen Chor vorgesehen war; ein vergoldetes gotisches Sprengwerk muss beim Aufstellen des Altares aus Platzmangel entfernt worden sein. Das ist übrigens eine weitere Parallele zu Berching: Auch hier haben nur die Tafelbilder "überlebt", nicht jedoch der Altaraufbau selbst.

Das Dorf Schwimbach gehörte im ausgehenden Mittelalter dem Heilig-Geist-Spital in Nürnberg, dieses wiederum zu St. Lorenz, wobei beides gleichzeitig Aufschwung und Höhepunkt erlebt hatte. Das Dorf lag allerdings nicht im Hochstift Eichstätt, aber unmittelbar an dessen Grenze, fast in Blickweite der eichstättischen Feste in Obermässing. So entging das Örtchen zwar formell nicht der Reformation, der Altar aber der befürchteten Zerstörung. Wobei ebenfalls der Eichstätter Stuhl seine Hand im Spiel gehabt haben könnte.

Man darf angesichts der Parallelen in Berching und Schwimbach mit gutem Grund davon ausgehen, dass orthodoxe, antireformatorisch gestimmte Kreise in Nürnberg damals den als urkatholisch zu betrachtenden Lorenz-Kult wenigstens in seinen überragenden Kunstwerken zu retten trachteten.

Ob auch in Schwimbach eine Lorenz-Reliquie existiert, ist nicht bekannt. Wie in Berching haben sich dort beweisende Dokumente nicht erhalten. So gerieten die Umstände des anzunehmenden Transfers von Kunstwerken schon früh in Vergessenheit. Verständlich ist das vor allem dann, wenn man unterstellt, dass schriftliche Dokumente von vorn herein vermieden oder vernichtet wurden, um einer späteren Anfechtung zu entgehen.

Zurück nach St. Lorenz in Berching:

|

|

Etwa aus derselben Zeit wie die Tafelbilder stammen die Holzfiguren des Altars. Auch hier hat wohl der Brand von 1504 die entsprechende Zäsur zur Anschaffung gesetzt:

Der Hochaltar birgt in einem Gehäuse von 1868 (verändert 1946; siehe unten) spätgotische Schnitzarbeiten mit Bemalung, im Mittelschrein die vollplastische Gruppe Mariä Krönung, daneben kleinere Figuren der Heiligen Märtyrer Laurentius und Stephanus (Altarweihe wohlgemerkt nicht 1502, sondern 1504/05 oder kurz danach).

Aus der Spätzeit des 15. Jahrhunderts soll auch der Überrest eines Sakramentshauses rechts vorn im Chor stammen, welches vielleicht ursprünglich einen anderen Standort hatte. Wir datieren auch hier aus gegebenem Anlass den Zeitpunkt des Einbaus kurz nach dem Frühjahr 1504.

Gegenüber der Holzfigur des Heiligen Liborius aus derselben Zeit findet man über den Epitaphien des Spitalbenefiziaten Petrus Eusebius Hämmerle (+1755) und des Dechants Dr. Philipp Martin Billinger (+1734) je eine Gruppe von 7 Nothelfern vom Ende des 16. Jahrhunderts.

Doch mit dem Figurenschmuck war den Schenkungen noch kein Ende gesetzt:

Im Jahr 1516 - zur selben Zeit, als Martin Luther seine 95 Thesen zusammenstellte, um sie ein Jahr später an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg zu nageln -, stiftete Leonhard Griessel, den wir bereits kennengelernt haben, eine weitere Einrichtung in Berching. Es handelt sich um die sogenannte "Angst", eine schauspielmäßig inszenierte Ölbergandacht an den 5 Gründonnerstagen vor dem Passionsfest. Im Jahr 1595 erfolgte eine Zustiftung, nach welcher die Angst an jedem Donnerstag im Jahr zu halten war. Im Jahr 1806 wurde diese Tradition nach zwischenzeitlicher Stilllegung während der Säkularisation von den Franziskanern in Berching für die 6 Donnerstage der Fastenzeit wieder aufgenommen, allerdings 1880 erneut eingestellt, da man befürchtete, die verwendeten Öllämpchen könnten durch Ruß der neu renovierten Klosterkirche schaden. Eine dritte Wiederaufnahme erfolgte am 21. März 1929, eine vierte im Jahr 1952, nachdem die Kriegswirren eine erneute Unterbrechung ab 1940 mit sich gebracht hatten. Im Jahr 1967 wurde die Angst das letzte Mal in der Kirche des Franziskanerklosters gehalten, ehe dieses aufgelöst wurde. Erst 1982 - ein Jahr vor der 1000-Jahr-Feier der Stadt Berching - erfolgte die fünfte Wiederaufnahme. Seitdem wird dieses Mysterienspiel als große Tradition in Berching bis zum heutigen Tag gepflegt; es zieht alljährlich namhafte Prediger von auswärts an, darunter sogar Äbte und Bischöfe.

Und nicht zuletzt wird es kein Zufall sein, wenn sich gerade um 1520 der Hauptmarkt in der Innenstadt von Berching plötzlich Laurenzi-Markt nannte. Auch dies bleibt festzuhalten.

|

|

Schon 1507 war der Muttergottes-Altar in der Mitte des Altarraums geschaffen worden, 1598 folgte ein Altar der heiligen Helena, über den wir nichts weiter berichten können. Das jedenfalls sind original Berchinger Stiftungen.

Wenn man heute über das Gewölbe von St. Lorenz in den Turm empor steigt, entdeckt man oberhalb des Gewölbes an den Seitenwänden bedeutsame Reste der gotischen Wandbemalung, u. a. eine Kreuzigungsgruppe des 16. Jahrhunderts. Also erneut das Passions-Motiv!

Die gotische Kirche St. Lorenz muss einst mit einer gotischen Flachdecke versehen und recht farbenfroh und wandfüllend ausgemalt gewesen sein!

Die Überreste dieser Fresken sind anlässlich des jüngsten Umbaus des Dachstuhles freigelegt, aktuell aber noch nicht weiter erforscht oder konserviert worden.

Weitere bauliche Relikte aus den nachfolgenden Jahrzehnten haben sich ebenfalls erhalten:

|

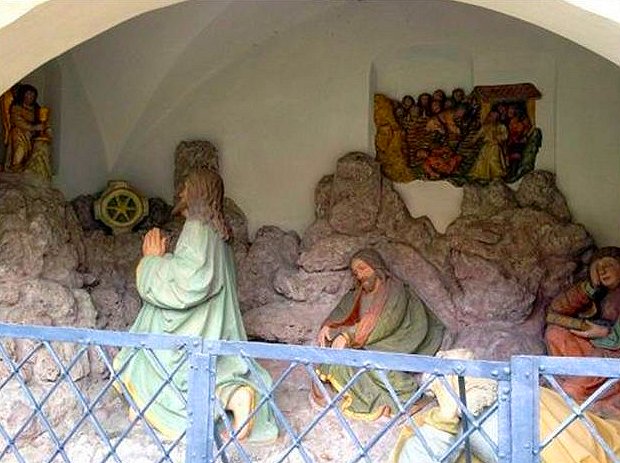

Wenn wir die Kirche verlassen, treffen wir an der Nordwand der St.-Lorenzkirche auf die sogenannte "Ölbergkapelle", ein Szenenhaus mit Zinnengiebel und religiösem Diorama, wie es sich auch in anderen bayerischen Städten findet, hier aber auch mit einen Einbau verschiedener Blendbogen- und Rechtecknischen.

Die figurale Ausstattung im Inneren stammt aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und nimmt erneut das Thema "Angst" auf: Lebensgroße Figuren des betenden und leidenden Christi und dreier Apostel im Garten Gethsemane postieren vor einem Relief aus Sandstein: Die Schergen steigen bereits über den Zaun!

Früher zierten die leeren Wandfelder des Anbaus reich bemalte Tafelbilder aus Holz, russischen Ikonen ähnlich. Wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes wurden sie nach 1915 entfernt und vernichtet; eine alte Fotografie informiert über das einstige, farbenfrohe Aussehen dieser Ikonostase mit Passionsmotiven und zeigt, welch großer Kunstschatz hier verloren ging.

Wir zeigen deshalb die Sitation um 1915 in voller Größe und hoffen, das sich irgendwann die Mittel dafür finden, dass ein versierter Ikonenmaler/in solche Bilder erneut herstellt und in die nackigen Nischen zur Komplettierung der Ikonostase integriert. Deren Konservierung sollte jedenfalls mit heutigen Mitteln kein Problem mehr sein!

Der jetzige Anblick der Ölbergkapelle ist aber öde und traurig, und die Statuen im Inneren sind mittlerweilen so verdreckt, dass sie dringend gereingt und farblich wieder aufgefrischt gehören!

|

Halten wir am Ende fest:

Es gelangten zur Zeit der Reformation wichtige Kultgegenstände und großartige Kunstwerke nach Berching, und es steht zu vermuten, dass Mäzene wie Leonhard Griessel und dem Katholizismus treu ergebene Patrizierfamilien mit Berchinger Wurzeln, möglicherweise aber auch der Eichstätter Bischof Gabriel von Eyb, dabei finanziell und organisatorisch engagiert waren.

Wenn die hier vorgetragenen Rückschlüsse stimmen, dann ist St. Lorenz in Berching in seiner gotischen Substanz der geistige Ableger der vorreformatorischen Kirche St. Lorenz von Nürnberg, während die dortige Substanz in Bezug auf das Patrozinium und seine Reliquie seit 1525 nur noch eine blanke bauliche Hülle darstellt. Das soll die Geschichte und Bedeutung der größten Stadtkirche von Nürnberg natürlich nicht schmälern, erhebt aber die Berchinger Kirche als Exemplarium der Reformationsfolgen in einen besonderen Rang.

In allen erwähnten Attributen stilisierte sich damals die Lorenzkirche von Berching, nachdem das Stadtpfarr-Recht auf die Marienkirche in der Innenstadt übergegangen war, als eine Passions- und Trauerkirche mit bildhauerischen und sogar schauspielerischen Passionsmotiven, und nahm so in besonders origineller und vorausahnender Weise "die Passion der Gesamtkirche" in den Unbilden der Religionskriege des 17. Jhds. und anderer politischer Verwerfungen in Deutschland vorweg. Ihre Funktion als Begräbniskirche - der Berchinger Friedhof lag seit jeher um St. Lorenz herum und wurde erst 1860 aufgelöst und an die Ostfalnke des Sulztals verlegt - markiert im selben Geist den "Gang alles Irdischen", erbrachte aber natürlich auch Einkünfte, die die Kirche dringend nötig hatte, über die sogenannten Stolgebühren.

Das Wehleiden sollte nach einigen kleineren Kriegen 100 Jahre später in der Tat über Berching hereinbrechen: Im großen Religionskrieg, dem Dreißigjährigen Krieg zwischen 1618 und 1648, wurde Berching schwer in Mitleidenschaft gezogen. Überfälle, Plünderungen und Besetzungen 1633/34 und 1640 hinterließen in der gesamten Stadt und Vorstadt schwere Schäden. Der "schwarze Tod", die Pest, tat sein Übriges.

Eine Inschrift über der Stampfermühle vor den Mauern der Berchinger Vorstadt war allerdings schon einige Jahre zuvor entstanden und nimmt auf ein anderes Ereignis Bezug: "Diese Mill steht in Gottes handt, Bey dem Jerg Stempfer ist es genannt. Der hat'ß Erbaut in diesem Jar wie Alles drain erschlagen War. Als man zelt 1628 Jar." Beschrieben ist hier die Zerstörung des Vorgängerbaus der Mühle durch Blitzschlag, nicht eine Zerstörung durch die Schweden!

Die barocke Kirche

Etwa ab ca. 1680 ging es mit Berching wirtschaftlich wieder aufwärts. Nunmehr, fast 400 Jahre nach dem letzten großen Kirchenumbau, wird bei endlich guter Quellenlage ein weitgehender konstruktiver Umbau referiert, die Barockisierung der Kirche St. Lorenz. Das Schiff wurde seiner nach wie vor romanischen bzw. frühgotischen Flachdecke entledigt, flach überwölbt, wozu massive Stützpfeiler eingezogen werden mussten. Der Chorturm wurde um Klangarkaden erweitert und um den Laternenaufbau überhöht, den man noch heute sehen kann. Damals wurden auch die Barockfenster unter Beseitigung der romanisch/gotischen Vorgänger eingebaut und das zuvor gotische Westportal barock umgestaltet.

|

Johann Baptist Camesino - italienisch Giovanni Battista Camessina - war ein Graubündner Baumeister in Diensten der Eichstätter Bischöfe. Er lebte in Obermässing nicht weit von hier und zeichnete für den Umbau verantwortlich. Camesino hat in unserer Gegend viele Kirchenbauten hinterlassen.

Im Auftrag der Eichstätter Bischöfe gestaltete er zwischen 1680 und 1685 das Langhaus von St. Lorenz zu einer sogenannten Wandpfeilerkirche mit breitem Gewölbe, was übrigens nicht ohne Folgen für die Statik blieb. Der Druck auf die Seitenwände, der durch einen zusätzlich fehlkonstruierten Dachstuhl noch potenziert wurde, war enorm, die Wandpfeiler neigten sich allmählich nach außen. Die gewünschte Barockisierung hatte also ihren Preis. Die statischen Mängel konnten erst kürzlich mit großem konstruktivem Aufwand neutralisiert werden.

Aus dem Jahr 1691 stammen die beiden Beichtstühle mit den Oberbildern Magdalena und Petrus.

Die Neuweihe der Kirche nahm Weihbischof Franz Christoph Rinck von Baldenstein am 28. August 1685 vor. Vornehmlicher Mäzen war der zu Reichtum gekommene Johann Georg Rumpf, der 1688 die Empore errichten ließ. Seine damalige Stellung als "consul et oenopola - Bürgermeister und Weinhändler" entnimmt man einer Inschrift an der Empore.

Etwa aus derselben Zeit um 1680 stammt auch der Neubau unseres Hauses in der St.-Lorenz-Str. 9, vormals Hausnummer 222, genannt das Reitermetzgerhaus (Ersterwähnung 1674, Eintrag im Häuserbuch der Stadt Berching). Zur hoch interessanten Geschichte dieses Hauses haben wir inzwischen eine eigene Abhandlung verfasst - in Zusammenhang mit der krypto-jüdischen Bevölkerung Berchings nach dem 30-jährigen Krieg. [Link]

Vom ehemaligen Friedhof haben sich ein paar schmiedeeiserne, allerdings sehr hübsche Kreuze erhalten, wie sie in unserer Gegend nicht selten sind. Besonders schöne Exemplare dieser Art stehen am Habsberg und in Dietkirchen.

| |

Die Michaelskapelle an der Südostecke - seit 1816 ist nur noch der Chor erhalten - birgt in ihren aufgehenden Mauern noch die Reste eines zweistöckigen, gotischen Karners, ähnlich den erhaltenen Karnern in Greding oder Pfaffenhofen. Diese Totenkapelle wurde zwar 1504/05 bischöflich geweiht, ist aber in seiner Ursubstanz wesentlich älter gewesen und hatte auch eine andere Kirchenachse, in Ost-West-Richtung .

Eine Visitation des Generalvikars Priefer aus Eichstätt in den Jahren 1601/1602 berichtete von zwei Altären in der Kirche, wobei einer in der Krypta stand, als Kirchweihfest wurde Dominica post S. Margaritam angegeben.

Außerdem habe es in der Nähe noch eine weitere, direkt an St. Lorenz anstoßende Kapelle gegeben, die zum Zeitpunkt der Visitation bereits profaniert war. Grabungen, welche die Krypta des Karners freilegen könnten, fanden bis heute nicht statt. Eine Malerei aus dem Schloss Hirschberg von ca. 1765, nach einer Zeichung von Maurizio Pedetti, demonstriert die Situation, wie sie um 1720 bestand (Pfeil in der Abbildung).

St. Lorenz - Neugotik, Neobarock, Jetztzeit

Im Jahr 1850 fand eine erneute Renovierung der Kirche statt. Dabei wurde die Johann-Michael-Bittner-Orgel eingebaut, die vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege inzwischen als historische Denkmalorgel eingestuft ist. Die Orgel wurde im Jahr 1850 vom Nürnberger Orgelbauer Bittner erbaut. Sie ist mit ihrem freistehenden Spieltisch mit Blickrichtung zum Altar, ihrer mechanischen Traktur und ihrem vollständig erhaltenen Balghaus mit Keilbalganlage und drei originalen Keilbälgen eine Besonderheit unter den Denkmalorgeln im süddeutschen Raum.

|

|

Die Disposition folgt mit ihrer Anhäufung von Klangnuancen im Grundstimmenbereich bereits nachbarocker Ästhetik, aber dennoch ist die ganze Orgel "barock" gedacht und eignet sich hervorragend zur Darstellung von Alter Musik. Ihr Klang und ihre Mechanik ermöglichen einen authentischen Eindruck von der Aufführungspraxis süddeutscher Barockmusik.

Aber auch neuere Musik und speziell die Orgelimprovisation haben auf ihr einen eigenen Reiz. Die Orgel wurde vor ein paar Kahren mit hohem Aufwand von der Orgelbaufirma Sandtner aus Dillingen renoviert, die originalen, aber wohl verstimmten und dadurch nicht mehr brauchbaren Orgelpfeifen hängen jetzt zum Teil in unserem Hof! Die festliche Orgelwiederweihe fand am Sonntag, den 25. September 2011, statt.

Bei der Restaurierung der Lorenz-Kirche im Jahr 1868, unter Leitung von Pfarrer Sebastian Mutzl aus Enkering, wurden die Barock-Altäre durch neugotische Altar-Aufbauten ersetzt, ein neues Pflaster eingebracht, das alte Betgestühl ersetzt.

In den Jahren 1880 und 1881 wurden die historische Friedhofsmauer und das kleine Leichenwärterhaus, das in seiner Achse noch den karolingischen Königshof markierte, niedergelegt. [Link]

Wichtigste Maßnahme der Renovierung 1946/47 war die neugotische Umgestaltung der Seitenaltäre, wobei auch der Hochaltar Veränderungen erfuhr.

| |

|

|

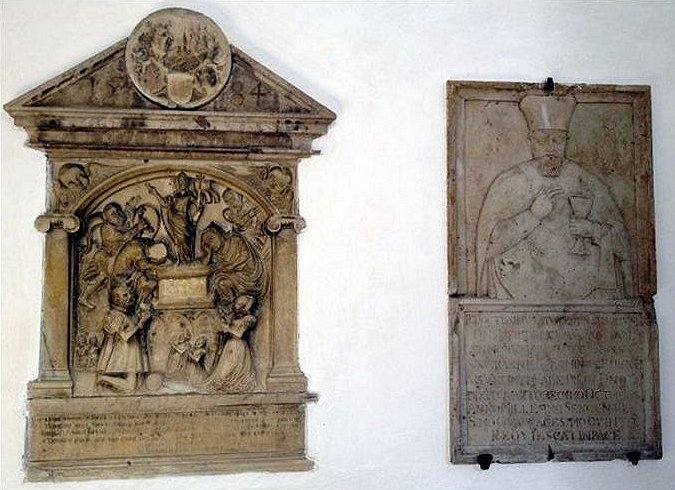

In den Jahren 1980 bis 1982 wurden anlässlich einer Gesamtrenovierung einige wertvolle Epitaphe von den Außenwänden und vom Kirchenboden an die Innenwände versetzt. Das Grabmal links in rotem Marmor zeigt die Reliefs Johann Georg Rumpffs († 1691 und 1700) und seiner Frau Maria Margareta Rumpffin, kniend vor dem Kruzifix.

Rechts erkennt man den Grabstein Georg Schöttels († 1583), des fürstbischöflich-eichstättischen Propstes zu Berching, und seiner Frau Maria Fürsiching († 1581), in einer Renaissance-Ädikula mit ihren vier Kindern. Dies ist eine Arbeit aus der Schule von Loy Hering, von 1584. Rechts außen erkennt man ein Priestergrab. Ein weiterer Grabstein bezeichnet den Hofmarkbesitzer Wolfgang Mühlbeck von Erasbach († 1514).

|

|

Ein stark in Mitleidenschaft gezogenes, aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges stammendes und inzwischen als sehr wertvoll eingeschätztes Holzrelief über den Kreuzweg Jesu, welches bis 1952 im Mittleren Tor hing, wurde restauriert und in die Lorenzkirche verbracht.

Es soll von den Berchinger Bürgern nach der Errettung von der Pest im Jahr 1634 gestiftet worden sein, wie es die Inschrift an der Basis beschreibt.

Kunsthistoriker datieren das Schnitzwerk selbst in wesentlich frühere Zeit, entweder in die Jahre 1420 bis 1430, mit originaler Farbfassung, entsprechend dem Bildprogramm, oder in die Zeit um 1500, dann eventuell sogar aus der Werkstatt des berühmten Nürnberger Bildhauers und -schnitzers Veit Stoß stammend. In der Tordurchfahrt verkam und verschmutzte dieses wertvolle Relief so, dass man am Ende kaum noch die Figuren erkennen konnte.

In den Jahren 2009 bis 2011 fand unter der Federführung renommierter Berchinger Handwerker - allen voran die Firmen Englmann, Bogner und Götz, die z. T. auch unser Haus renoviert haben - mit Millionenaufwand eine Gesamtrenovierung von Dachaufbau und Außenwänden der Kirche statt. Sie haben die Lorenzkirche so gestaltet, wie sie sich jetzt dem Besucher präsentiert.

Heute ist die Kirche St. Lorenz, welche in ihrer aufgehenden Substanz bald 1200 Jahre Kirchengeschichte repräsentiert, als musealer Raum dem allgemeinen Publikumsverkehr nur zeitweise zugänglich, wird jedoch wegen ihrer guten Akustik und kunsthistorisch reizvollen Ausstattung gerne als Konzert- und Aufführungsraum benutzt.